“沉浸式还原,仿佛真的穿越到异国。”12月13日,一场跨越山海的文明对话在浦东美术馆展开。“图案的奇迹:卢浮宫印度、伊朗与奥斯曼的艺术杰作”正式向公众开放,作为卢浮宫的上海首秀,这次展览从官宣起便备受瞩目。记者从浦东美术馆获悉,截至13日18时,入馆人数已达到4000人左右。

展览汇聚约300件来自16至19世纪的珍品,囊括陶瓷、珠宝、玉石、金属、地毯、书法、绘画、雕塑等多种重要媒介,以沉浸式体验引领观众穿越时空,感受亚非欧三大洲文化交汇的瑰丽成果。尤为特别的是,此次展览正值卢浮宫伊斯兰部闭馆升级之际,使得这场远赴东方的展示,如同一次面向未来的“焕新预演”。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

打开“珠宝盒”,在色彩与纹样中穿越三大展区

“展览像一个珠宝盒,打开它,观众将开启‘沉浸式旅行’。”卢浮宫伊斯兰艺术部主任苏拉亚·努贾伊姆说。

序厅处,巨大的地图展示印度、伊朗、奥斯曼的疆域与地理位置。以路易十四骑马像为起始点,观众将依次“穿越”印度、伊朗、奥斯曼三大展区。 此次卢浮宫的展陈设计以华丽、精致为关键词,步入印度展区,淡红色调柔和弥漫开来,这是当地砂岩的色彩。浮雕与镂空的窗屏、一件由黄铜与银共同制成的天球仪,诸多展品共同勾勒16至19世纪的印度风格。值得一提的是,印度展区的一套执壶与托盘,是卢浮宫伊斯兰部新收藏的展品,这次在浦东美术馆的亮相,是这套展品的全球首秀。

路易十四骑马像。赖鑫琳 摄

路易十四骑马像。赖鑫琳 摄

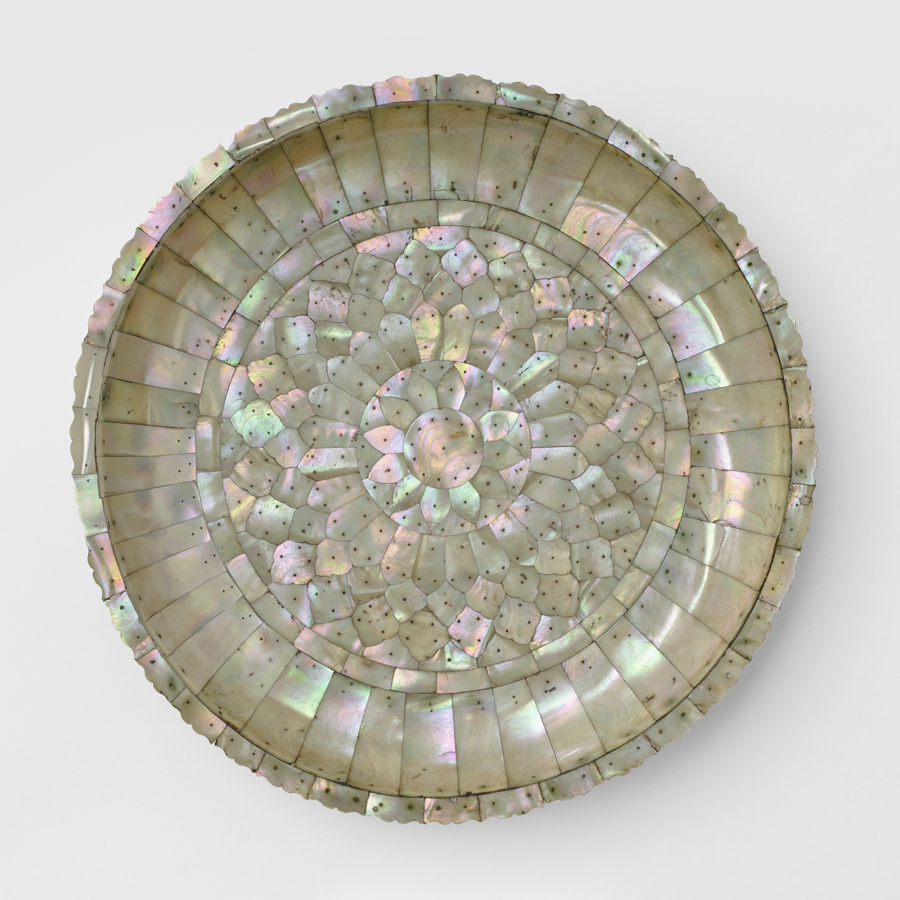

执壶与托盘。印度,约1585—1615年。主办方供图

执壶与托盘。印度,约1585—1615年。主办方供图

执壶与托盘。印度,约1585—1615年。主办方供图

执壶与托盘。印度,约1585—1615年。主办方供图

沿着展厅的动线前行,色调逐渐由温暖的淡红过渡至深邃的蓝紫,伊朗萨法维王朝的风貌在这里缓缓铺开。这一时期,频繁的贸易活动及商品的大规模生产,推动了艺术创作的蓬勃发展。陶瓷制品呈现出丰富多样的纹饰与技法,人物图案与诗歌铭文成为主流装饰元素,体现波斯文学的深厚底蕴。策展人、卢浮宫伊斯兰艺术部副主任朱迪思·赫农-雷诺特别推荐了一幅诗会图釉面陶板,描绘了两名男青年斗诗的场景。一人正在写诗,另一人正吟诵诗句。陶板可能源自伊斯法罕王室建筑群中的某座亭阁。类似的饰板常用于墙裙部位,其上方则绘有壁画。

诗会图釉面陶板。伊朗,17世纪中叶。赖鑫琳 摄

诗会图釉面陶板。伊朗,17世纪中叶。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

步入四楼,色调沉淀为更深的藏青色,这是展览的第三个板块,主要陈列奥斯曼帝国的展品。展陈设计中巧妙融入太阳纹,作为装饰元素点缀在展墙及过渡空间。“陶瓷大师”篇章中介绍,约1470年起,伊兹尼克的陶工开始烧制优质石胎陶,初期以蓝白纹样为主,16世纪中叶前后,色彩体系趋于丰富。展厅内,一座复原17世纪的宫廷厅堂格外瞩目,这借鉴了伊斯坦布尔托普卡帕宫等建筑中遗留的装饰元素,陈设包含原始文物(陶砖、地毯、展柜中的器物)与场景复原装饰(窗户和彩绘玻璃窗)。陶砖饰板与墙体窗户上方,点缀着彩色玻璃花窗。右侧则陈列杯具与烟斗,一旁配有盛放饮品的容器。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

随着颜色从藏青跳跃为橘红,“从大马士革到开罗”篇章则呈现另一处复原空间,传统木制花格高窗、几何纹样的木门板,陶砖饰板的颜色多为绿松石蓝、铬绿和茄褐,既有浓厚的地方传统,又反映奥斯曼帝国审美的新趋势。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

图案中的文明对话

“我们聚焦于这四个世纪,正因为这是一段不同文明间联系异常紧密的时期。”朱迪思指出,“这种联系通过思想、贸易进行,最终凝固在图案与手工艺品中。”此次展览的核心,便是解密这些图案背后的文明交流。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

漫步展厅,观众能直观地看见这种对话。印度展区,一件带马首柄的匕首,手柄由玉石雕成,镶嵌红宝石、祖母绿与黄金,朱迪思特别提示观众细看马首,“马的鼻孔微张,舌头与牙齿依稀可辨。”写实程度之高,体现背后令人惊叹的精细工艺。在莫卧儿帝国的展品中,玉器和玉元素占有很大比例,这些玉石原料大多来自中国和田。

带马首柄的匕首。印度,17世纪。赖鑫琳 摄

带马首柄的匕首。印度,17世纪。赖鑫琳 摄

一件伊朗的“龙纹瓶”,是伊斯兰艺术受东方美学影响的典范。“当时的伊朗陶瓷匠人借鉴了中国瓷器上的龙纹,但在模仿创作中赋予它新的性格。流传至伊朗后,原本流畅飘逸的中国龙形象,线条逐渐变得硬朗挺拔,展现出截然不同的艺术气质。”

龙纹瓶。伊朗,约1650–1700年。主办方供图

龙纹瓶。伊朗,约1650–1700年。主办方供图

一组蓝白相间的陶瓷,其上绘有莲花、牡丹等变体纹样,体现了清雅的传统东方美学。“早在中世纪,中国纹样就已经对伊斯兰艺术产生影响。尤其中国瓷器,16到17世纪的瓷器曾是当地珍贵的奢侈品,只有王公贵族才能拥有。”朱迪思解释,“这直接激发了伊朗等地陶瓷业的创作,工匠们学习、模仿,中国瓷器成为当时的‘时髦货’。”伊兹尼克初期的蓝白纹饰便是仿照当时中国瓷器的风格。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

“玫瑰与夜莺”图案的书籍装帧,与中国宋代花鸟画风潮密切相关。15世纪,花鸟画传播至伊朗,19世纪,这类题材以“玫瑰与夜莺”之名达到鼎盛。相关意象广泛应用于各种艺术媒介。书籍装帧中央饰有一组清晰可辨的花卉植物纹样:鸢尾、风信子、康乃馨、玫瑰、榛实。边框为绿底,间以团花,内刻萨迪《果园》诗句:“无香无色的玫瑰实属异类。夜莺自不会为之倾心。读书人啊,我所爱慕的乃是此花的精魂,而非美色娇姿。”

“玫瑰与夜莺”图案的书籍装帧。伊朗,约1775–1825年。主办方供图

“玫瑰与夜莺”图案的书籍装帧。伊朗,约1775–1825年。主办方供图

努贾伊姆表示,在伊斯兰艺术中,图案形成了一套深邃的视觉哲学,三大支柱即为书法、植物纹样和几何图形。她提到,伊斯兰书法与中国传统书法形成有趣映照,“伊斯兰书法使用芦苇笔,中国书法用毛笔,虽然工具不同,但对艺术的探索是相通的。”

此外,展览还呈现欧洲技法的传播对伊斯兰艺术的影响,在书籍插画、宫廷壁画和地毯艺术中尤为明显,画家们开始运用透视、明暗对比,立体造型等欧洲常见技法,并创作大尺幅的布面油画肖像。比如,卡扎尔王朝统治者穆罕默德·沙阿·卡扎尔的肖像,作品主色调暗沉,背景呈现出自然主义风景的开阔景致。人物装饰摒弃金饰,代之以白银与钻石,镶嵌在朴素的底衬上。身后的欧式桌案上,摆放着一把欧洲制造的手枪。

穆罕默德·沙阿·卡扎尔(1834—1848年在位)肖像。穆罕默德·哈桑·阿夫沙尔(画家)。伊朗,大不里士,1837—1838年。主办方供图

穆罕默德·沙阿·卡扎尔(1834—1848年在位)肖像。穆罕默德·哈桑·阿夫沙尔(画家)。伊朗,大不里士,1837—1838年。主办方供图

浦东美术馆与卢浮宫博物馆的合作,从达成意向到展览落地,大约两年出头。浦东美术馆馆长李旻坤告诉记者,卢浮宫拿出了许多宝贵的展品,部分地毯一类的织物,回到卢浮宫后可能需要修复多年才能重新展出。“甚至有些展品以后可能再也不会拿出来到海外展览,因为它们太脆弱了,经不起长途运输和光照等方面的影响。所以,这次‘图案的奇迹’大展,也许是某些展品最后一次在海外展出。”

朱迪思表示,“图案的奇迹”展览对卢浮宫伊斯兰部来说,像一次“测试”。“等到展馆升级完成后开放新展时,展览动线、策展思路的设计上,也许会和这一次浦东美术馆的展览有相通之处。”

凯丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。